10 апреля 2023 года президент США Джо Байден подписал закон об официальном прекращении действия «национального чрезвычайного положения» в связи с COVID-19 в Соединённых Штатах. Месяц спустя COVID-19 больше не является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». В сентябре 2022 года Байден заявил, что «пандемия COVID-19 закончилась», и в том же месяце в Соединённых Штатах от COVID-19 умерло более 10 000 человек. Конечно, Соединённые Штаты не одиноки в подобных заявлениях. Некоторые европейские страны объявили об окончании чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19, в 2022 году сняли ограничения и стали бороться с COVID-19, как с гриппом. Какие уроки истории мы можем извлечь из подобных заявлений?

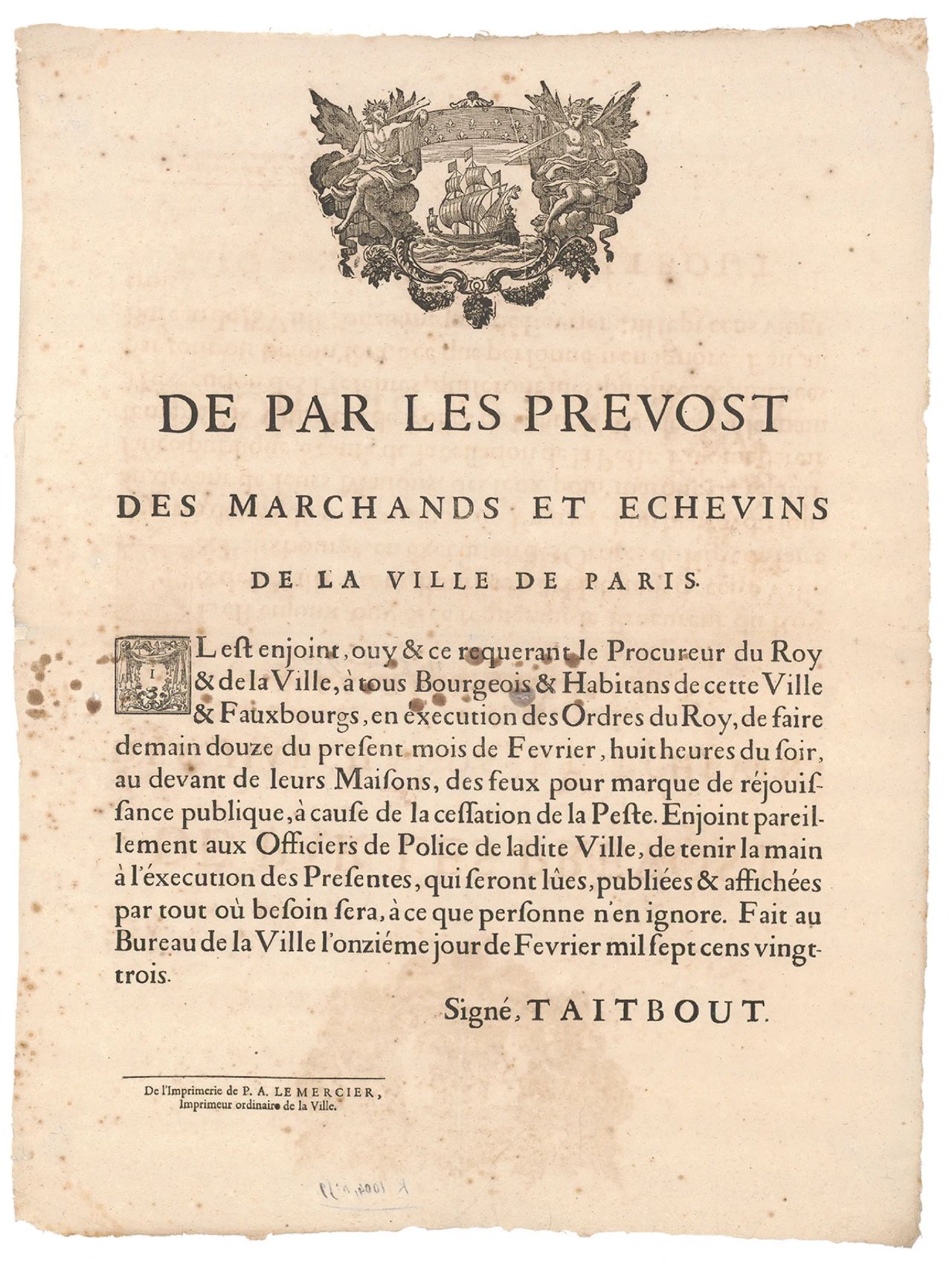

Три столетия назад король Франции Людовик XV издал указ о прекращении эпидемии чумы, бушевавшей на юге Франции (см. фото). На протяжении столетий чума уносила жизни ошеломляющего количества людей по всему миру. С 1720 по 1722 год более половины населения Марселя умерло. Главной целью указа было позволить торговцам возобновить свою деятельность, и правительство пригласило людей разжечь костры перед своими домами, чтобы «публично отпраздновать» окончание чумы. Указ был полон церемоний и символики и задал стандарт для последующих заявлений и празднований окончания эпидемии. Он также проливает яркий свет на экономическую подоплеку подобных заявлений.

Прокламация о проведении костра в Париже в честь окончания чумы в Провансе, 1723 год.

Но действительно ли этот указ положил конец чуме? Конечно, нет. В конце XIX века пандемии чумы всё ещё случались, во время которых Александр Йерсен открыл возбудителя Yersinia pestis в Гонконге в 1894 году. Хотя некоторые учёные считают, что чума исчезла в 1940-х годах, она далека от исторического пережитка. Она заражает людей в эндемичной зоонозной форме в сельских районах западной части США и чаще встречается в Африке и Азии.

Поэтому мы не можем не задаться вопросом: закончится ли когда-нибудь пандемия? Если да, то когда? Всемирная организация здравоохранения считает вспышку завершённой, если не было зарегистрировано ни одного подтверждённого или предполагаемого случая заболевания в течение периода, вдвое превышающего максимальный инкубационный период вируса. Используя это определение, Уганда объявила об окончании последней вспышки лихорадки Эбола в стране 11 января 2023 года. Однако, поскольку пандемия (термин, происходящий от греческих слов pan [«все»] и demos [«люди»]) — это эпидемиологическое и социально-политическое событие, происходящее в глобальном масштабе, окончание пандемии, как и её начало, зависит не только от эпидемиологических критериев, но и от социальных, политических, экономических и этических факторов. Учитывая трудности, возникающие при ликвидации пандемического вируса (включая структурные различия в состоянии здоровья, глобальную напряжённость, влияющую на международное сотрудничество, мобильность населения, устойчивость к противовирусным препаратам и экологический ущерб, который может изменить поведение диких животных), общества часто выбирают стратегию с меньшими социальными, политическими и экономическими издержками. Стратегия предполагает, что некоторые виды смерти будут рассматриваться как неизбежные для определенных групп людей с плохими социально-экономическими условиями или имеющими хронические проблемы со здоровьем.

Таким образом, пандемия заканчивается, когда общество начинает прагматично подходить к социально-политическим и экономическим затратам на меры общественного здравоохранения – короче говоря, когда общество нормализует соответствующие показатели смертности и заболеваемости. Эти процессы также способствуют так называемой «эндемичности» заболевания («эндемичность» происходит от греческих слов en [«внутри»] и demos), что подразумевает терпимость к определённому числу инфекций. Эндемичные заболевания обычно вызывают отдельные вспышки заболеваний в обществе, но не приводят к переполнению отделений неотложной помощи.

Примером может служить грипп. Пандемия гриппа H1N1 1918 года, часто называемая «испанкой», унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек по всему миру, в том числе, по оценкам, 675 000 в Соединенных Штатах. Но штамм гриппа H1N1 не исчез, а продолжает циркулировать в более легких вариантах. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценивают, что в среднем 35 000 человек в Соединенных Штатах умирали от гриппа каждый год за последнее десятилетие. Общество не только «эндемично» по этой болезни (теперь это сезонное заболевание), но и нормализует ее годовые показатели смертности и заболеваемости. Общество также рутинизирует ее, что означает, что количество смертей, которое общество может выдержать или на которое может отреагировать, стало консенсусом и встроено в социальное, культурное и медицинское поведение, а также в ожидания, затраты и институциональную инфраструктуру.

Другой пример — туберкулёз. Хотя одной из задач здравоохранения в рамках Целей устойчивого развития ООН является «ликвидация туберкулёза» к 2030 году, пока неясно, как этого удастся достичь, если будут сохраняться абсолютная нищета и серьёзное неравенство. Туберкулёз — эндемичный «тихий убийца» во многих странах с низким и средним уровнем дохода, что обусловлено нехваткой основных лекарств, нехваткой медицинских ресурсов, недоеданием и перенаселённостью жилья. Во время пандемии COVID-19 смертность от туберкулёза выросла впервые за более чем десятилетие.

Холера также стала эндемичным заболеванием. В 1851 году воздействие холеры на здоровье и ее нарушение международной торговли побудили представителей империалистических держав созвать в Париже первую Международную санитарную конференцию для обсуждения мер борьбы с этим заболеванием. Они разработали первые глобальные правила здравоохранения. Но, несмотря на то, что возбудитель холеры был идентифицирован, и появились относительно простые методы лечения (включая регидратацию и антибиотики), угроза здоровью от холеры никогда по-настоящему не исчезала. Во всем мире ежегодно регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания холерой и от 21 000 до 143 000 связанных с этим смертей. В 2017 году Глобальная целевая группа по борьбе с холерой представила дорожную карту по ликвидации холеры к 2030 году. Однако в последние годы вспышки холеры резко участились в подверженных конфликтам или бедных районах по всему миру.

ВИЧ/СПИД, пожалуй, самый наглядный пример недавней эпидемии. В 2013 году на Специальном саммите Африканского союза, состоявшемся в Абудже (Нигерия), государства-члены взяли на себя обязательство принять меры по ликвидации ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза к 2030 году. В 2019 году Министерство здравоохранения и социальных служб США также объявило об инициативе по ликвидации эпидемии ВИЧ в Соединенных Штатах к 2030 году. Ежегодно в Соединенных Штатах регистрируется около 35 000 новых случаев ВИЧ-инфекции, что во многом обусловлено структурным неравенством в диагностике, лечении и профилактике, а в 2022 году во всем мире будет зарегистрировано 630 000 смертей, связанных с ВИЧ.

Хотя ВИЧ/СПИД остаётся глобальной проблемой общественного здравоохранения, он больше не считается кризисом общественного здравоохранения. Напротив, эндемичный и рутинный характер ВИЧ/СПИДа и успех антиретровирусной терапии превратили его в хроническое заболевание, борьба с которым вынуждена конкурировать за ограниченные ресурсы с другими глобальными проблемами здравоохранения. Ощущение кризиса, приоритета и безотлагательности, связанное с первым открытием ВИЧ в 1983 году, ослабло. Этот социальный и политический процесс привел к тому, что ежегодно тысячи людей умирают.

Таким образом, объявление об окончании пандемии знаменует собой момент, когда ценность жизни человека становится актуарной переменной — другими словами, правительства решают, что социальные, экономические и политические издержки спасения жизни перевешивают выгоды. Стоит отметить, что эндемичные заболевания могут сопровождаться экономическими возможностями. Существуют долгосрочные рыночные соображения и потенциальные экономические выгоды от профилактики, лечения и контроля заболеваний, которые когда-то были глобальными пандемиями. Например, мировой рынок лекарств от ВИЧ стоил около 30 миллиардов долларов в 2021 году и, как ожидается, превысит 45 миллиардов долларов к 2028 году. В случае пандемии COVID-19 «длинный COVID», который теперь рассматривается как экономическое бремя, может стать следующей точкой экономического роста для фармацевтической промышленности.

Эти исторические прецеденты ясно показывают, что окончание пандемии определяется не эпидемиологическим или политическим заявлением, а нормализацией смертности и заболеваемости посредством рутинизации и эндемичности заболевания, что в случае пандемии COVID-19 известно как «жизнь с вирусом». Пандемию также положила решимость правительства, что связанный с ней кризис общественного здравоохранения больше не представляет угрозы экономической продуктивности общества или мировой экономике. Таким образом, прекращение чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, представляет собой сложный процесс определения мощных политических, экономических, этических и культурных сил и не является ни результатом точной оценки эпидемиологических реалий, ни просто символическим жестом.

Время публикации: 21 октября 2023 г.