Трансплантация лёгких является общепринятым методом лечения тяжёлых форм заболеваний лёгких. За последние несколько десятилетий в области трансплантации лёгких достигнут значительный прогресс в скрининге и оценке состояния реципиентов, отборе, сохранении и распределении донорских лёгких, хирургических методах, послеоперационном ведении, лечении осложнений и иммуносупрессии.

За более чем 60 лет трансплантация лёгких прошла путь от экспериментального метода лечения до общепринятого стандарта лечения жизнеугрожающих заболеваний лёгких. Несмотря на распространённые проблемы, такие как первичная дисфункция трансплантата, хроническая дисфункция трансплантированного лёгкого (ХДЛЛ), повышенный риск оппортунистических инфекций, рака и хронических заболеваний, связанных с иммуносупрессией, существует надежда на улучшение выживаемости и качества жизни пациентов благодаря правильному выбору реципиента. Хотя трансплантация лёгких становится всё более распространённой во всём мире, количество операций по-прежнему не поспевает за растущим спросом. В данном обзоре основное внимание уделяется текущему состоянию и последним достижениям в области трансплантации лёгких, а также будущим возможностям эффективного внедрения этой сложной, но потенциально революционной терапии.

Оценка и отбор потенциальных получателей

Поскольку подходящих донорских легких относительно мало, трансплантационные центры этически обязаны выделять донорские органы потенциальным реципиентам, которые с наибольшей вероятностью получат чистую выгоду от трансплантации. Традиционное определение таких потенциальных реципиентов заключается в том, что у них оценивается риск смерти от заболевания легких в течение 2 лет более 50% и вероятность выживания в течение 5 лет после трансплантации более 80%, предполагая, что пересаженные легкие полностью функциональны. Наиболее распространенными показаниями к трансплантации легких являются легочный фиброз, хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сосудистое заболевание и муковисцидоз. Пациенты направляются на основании снижения функции легких, снижения физической активности и прогрессирования заболевания, несмотря на максимальное использование медикаментозной и хирургической терапии; также учитываются другие критерии, специфичные для данного заболевания. Прогностические проблемы поддерживают стратегии раннего направления, которые позволяют лучше консультировать по поводу риска и пользы для улучшения информированного совместного принятия решений и возможности устранения потенциальных препятствий на пути к успешным результатам трансплантации. Многопрофильная команда оценит необходимость трансплантации лёгких и риск развития у пациента посттрансплантационных осложнений, связанных с применением иммунодепрессантов, таких как риск развития потенциально опасных для жизни инфекций. Крайне важен скрининг на предмет внелёгочной дисфункции органов, физической подготовки, психического здоровья, системного иммунитета и онкологических заболеваний. Также критически важны оценка коронарных и мозговых артерий, функции почек, состояния костей, функции пищевода, психосоциальных возможностей и социальной поддержки. При этом особое внимание уделяется обеспечению прозрачности для предотвращения неравенства при определении пригодности к трансплантации.

Множественные факторы риска более вредны, чем отдельные. Традиционными препятствиями для трансплантации являются пожилой возраст, ожирение, онкологический анамнез, критические заболевания и сопутствующие системные заболевания, но в последнее время эти факторы были поставлены под сомнение. Возраст реципиентов неуклонно растет, и к 2021 году 34% реципиентов в Соединенных Штатах будут старше 65 лет, что указывает на растущее внимание к биологическому возрасту по сравнению с хронологическим возрастом. В настоящее время, в дополнение к шестиминутной дистанции ходьбы, часто проводится более формальная оценка хрупкости, сосредоточенная на физических резервах и ожидаемых реакциях на стрессоры. Хрупкость связана с неблагоприятными исходами после трансплантации легких, и обычно связана с составом тела. Методы расчета ожирения и состава тела продолжают развиваться, уделяя меньше внимания ИМТ и больше содержанию жира и мышечной массе. Разрабатываются инструменты, которые обещают количественно оценить сбои, олигомиоз и устойчивость, чтобы лучше прогнозировать способность к восстановлению после трансплантации легких. Предоперационная реабилитация легких позволяет изменить состав тела и степень его ослабления, тем самым улучшив результаты.

В случае острого критического состояния определение степени инвалидизации и способности к восстановлению представляет особую сложность. Трансплантации у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, ранее проводились редко, но теперь становятся всё более распространёнными. Кроме того, в последние годы увеличилось использование экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности в качестве промежуточного лечения перед трансплантацией. Развитие технологий и сосудистого доступа позволило тщательно отобранным пациентам, находящимся в сознании и проходящим экстракорпоральную поддержку жизнедеятельности, участвовать в процедурах информированного согласия и физической реабилитации, а также достигать результатов после трансплантации, аналогичных результатам у пациентов, которым до трансплантации не требовалась экстракорпоральная поддержка жизнедеятельности.

Сопутствующее системное заболевание ранее считалось абсолютным противопоказанием, но теперь необходимо специально оценить его влияние на результаты после трансплантации. Учитывая, что иммуносупрессия, связанная с трансплантацией, увеличивает вероятность рецидива рака, в более ранних руководствах по уже существующим злокачественным новообразованиям подчеркивалось требование, чтобы у пациентов не было рака в течение пяти лет до помещения в лист ожидания трансплантации. Однако, по мере повышения эффективности противораковой терапии, теперь рекомендуется оценивать вероятность рецидива рака индивидуально для каждого пациента. Системные аутоиммунные заболевания традиционно считались противопоказанием, что проблематично, поскольку запущенное заболевание легких, как правило, ограничивает продолжительность жизни таких пациентов. Новые руководства рекомендуют, чтобы трансплантации легких предшествовала более целенаправленная оценка заболевания и лечение для уменьшения проявлений заболевания, которые могут неблагоприятно повлиять на результаты, таких как проблемы с пищеводом, связанные со склеродермией.

Циркулирующие антитела к определённым подклассам HLA могут вызывать у некоторых потенциальных реципиентов аллергию на определённые донорские органы, что приводит к увеличению времени ожидания трансплантации, снижению вероятности острого отторжения органа и повышению риска CLAD. Однако некоторые трансплантации между антителами кандидата на реципиента и типами доноров давали схожие результаты при использовании предоперационных схем десенсибилизации, включая плазмаферез, внутривенное введение иммуноглобулина и анти-В-клеточную терапию.

Выбор и применение донорского легкого

Донорство органов — это альтруистический акт. Получение согласия донора и уважение его автономии — важнейшие этические факторы. Донорские лёгкие могут быть повреждены в результате травмы грудной клетки, сердечно-лёгочной реанимации, аспирации, эмболии, травмы или инфекции, связанной с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, а также нейрогенного повреждения, поэтому многие донорские лёгкие не подходят для трансплантации. ISHLT (Международное общество по трансплантации сердца и лёгких)

Трансплантация легких определяет общепринятые критерии донорства, которые различаются в разных центрах трансплантации. Фактически, очень немногие доноры соответствуют «идеальным» критериям для донорства легких (рисунок 2). Более широкое использование донорских легких было достигнуто за счет смягчения критериев донорства (т. е. доноров, которые не соответствуют общепринятым идеальным стандартам), тщательной оценки, активного ухода за донором и оценки in vitro (рисунок 2). Анамнез активного курения донора является фактором риска первичной дисфункции трансплантата у реципиента, но риск смерти от использования таких органов ограничен и должен быть сопоставлен с последствиями смертности от длительного ожидания донорского легкого от никогда не курящего человека. Использование легких от пожилых (старше 70 лет) доноров, которые были тщательно отобраны и не имеют других факторов риска, может обеспечить такие же результаты выживаемости реципиентов и функции легких, как и от молодых доноров.

Надлежащий уход за донорами органов и рассмотрение возможности донорства лёгких имеют решающее значение для обеспечения высокой вероятности пригодности лёгких для трансплантации. Хотя в настоящее время лишь немногие из предоставляемых лёгких соответствуют традиционному определению идеального лёгкого донора, смягчение критериев может привести к успешному использованию органов без ущерба для результатов. Стандартизированные методы консервации лёгких помогают сохранить целостность органа до его имплантации реципиенту. Органы могут транспортироваться в трансплантационные центры в различных условиях, таких как криостатическая консервация или механическая перфузия при гипотермии или нормальной температуре тела. Лёгкие, которые не считаются пригодными для немедленной трансплантации, могут быть дополнительно объективно обследованы и подвергнуты лечению методом экстракорпоральной перфузии лёгких (EVLP) или сохранены на более длительный срок для преодоления организационных барьеров при трансплантации. Вид трансплантации лёгких, процедура и интраоперационная поддержка зависят от потребностей пациента, а также опыта и предпочтений хирурга. Для потенциальных реципиентов лёгких, состояние которых резко ухудшается в ожидании трансплантации, экстракорпоральная жизнеподдержка может рассматриваться в качестве переходного метода лечения перед трансплантацией. Ранние послеоперационные осложнения могут включать кровотечение, обструкцию дыхательных путей или сосудистого анастомоза, а также раневую инфекцию. Повреждение диафрагмального или блуждающего нерва в грудной клетке может привести к другим осложнениям, влияющим на функцию диафрагмы и опорожнение желудка соответственно. Донорское легкое может иметь раннее острое повреждение легких после имплантации и реперфузии, т. е. первичную дисфункцию трансплантата. Целесообразно классифицировать и лечить тяжесть первичной дисфункции трансплантата, которая связана с высоким риском ранней смерти. Поскольку потенциальное повреждение донорского легкого происходит в течение нескольких часов после первичной черепно-мозговой травмы, лечение легких должно включать надлежащие настройки вентиляции, альвеолярное расправление, бронхоскопию и аспирацию и лаваж (для забора проб для посева), контроль за жидкостью пациента и корректировку положения грудной клетки. ABO обозначает группы крови A, B, AB и O, CVP — центральное венозное давление, DCD — донор лёгких, умерший от остановки сердца, ECMO — экстракорпоральная мембранная оксигенация, EVLW — внесосудистая лёгочная вода, PaO2/FiO2 — отношение парциального давления кислорода в артериальной крови к концентрации вдыхаемого кислорода, а PEEP — положительное давление в конце выдоха. PiCCO представляет собой сердечный выброс по форме пульсового индекса.

В некоторых странах использование контролируемых донорских легких (DCD) возросло до 30-40% у пациентов с сердечной смертью, и были достигнуты схожие показатели острого отторжения органа, CLAD и выживаемости. Традиционно следует избегать трансплантации органов от доноров, инфицированных инфекционным вирусом, неинфицированным реципиентам; однако в последние годы противовирусные препараты, которые действуют непосредственно против вируса гепатита С (HCV), позволили безопасно трансплантировать легкие донора, инфицированного HCV, реципиентам, не являющимся таковыми. Аналогичным образом, легкие донора, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), можно трансплантировать ВИЧ-положительным реципиентам, а легкие донора, инфицированного вирусом гепатита В (HBV), можно трансплантировать реципиентам, вакцинированным против HBV, и тем, у кого есть иммунитет. Были сообщения о трансплантациях легких от доноров, инфицированных в активной форме или ранее SARS-CoV-2. Нам необходимо больше доказательств, чтобы определить безопасность инфицирования донорских легких инфекционными вирусами для трансплантации.

Из-за сложности получения нескольких органов, оценить качество донорских легких сложно. Использование системы перфузии легких in vitro для оценки позволяет более детально оценить функцию донорского легкого и потенциал его восстановления перед использованием (рисунок 2). Поскольку донорское легкое очень восприимчиво к травмам, система перфузии легких in vitro предоставляет платформу для назначения специфических биологических терапий для восстановления поврежденного донорского легкого (рисунок 2). Два рандомизированных исследования показали, что перфузия легких in vitro при нормальной температуре тела донорских легких, соответствующих общепринятым критериям, безопасна, и что команда трансплантологов может таким образом продлить время сохранения. Сообщалось, что сохранение донорских легких при более высокой гипотермии (от 6 до 10 °C) вместо 0 до 4 °C на льду улучшает здоровье митохондрий, уменьшает повреждение и улучшает функцию легких. В случае полуселективных дневных трансплантаций сообщалось о более длительном сохранении в течение ночи для достижения хороших посттрансплантационных результатов. В настоящее время проводится крупномасштабное исследование безопасности, не уступающее по эффективности стандартной криоконсервации при температуре 10°C (регистрационный номер NCT05898776 на сайте ClinicalTrials.gov). Всё чаще люди выступают за своевременное получение органов через центры донорства органов и за улучшение функции органов через центры восстановления органов, чтобы можно было использовать для трансплантации органы более высокого качества. Влияние этих изменений на экосистему трансплантологии всё ещё оценивается.

Для сохранения контролируемых органов DCD локальная перфузия при нормальной температуре тела in situ с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) может использоваться для оценки функции органов брюшной полости и обеспечения прямого забора и сохранения органов грудной клетки, включая лёгкие. Опыт трансплантации лёгких после локальной перфузии при нормальной температуре тела в грудной и брюшной полости ограничен, а результаты неоднозначны. Существуют опасения, что эта процедура может причинить вред умершим донорам и нарушить основные этические принципы забора органов. Поэтому локальная перфузия при нормальной температуре тела пока не разрешена во многих странах.

Рак

Частота возникновения рака среди населения после трансплантации легких выше, чем в общей популяции, а прогноз, как правило, неблагоприятный, составляя 17% случаев смерти. Рак легких и посттрансплантационное лимфопролиферативное заболевание (ПТЛЗ) являются наиболее частыми причинами смерти, связанной с раком. Длительная иммуносупрессия, последствия предшествующего курения или риск фонового заболевания легких приводят к риску развития рака легких в собственном легком реципиента легких, но в редких случаях в трансплантированных легких может также возникнуть субклинический рак легких, переданный донором. Немеланомный рак кожи является наиболее распространенным видом рака среди реципиентов трансплантации, поэтому регулярный мониторинг рака кожи необходим. В-клеточный ПТЛЗ, вызванный вирусом Эпштейна-Барр, является важной причиной заболевания и смерти. Хотя ПТЛЗ может разрешиться при минимальной иммуносупрессии, обычно требуется таргетная терапия В-клеток ритуксимабом, системная химиотерапия или и то, и другое.

Выживаемость и долгосрочные результаты

Выживаемость после трансплантации легких остается ограниченной по сравнению с другими трансплантациями органов, со средним значением 6,7 года, и за три десятилетия был достигнут незначительный прогресс в долгосрочных результатах для пациентов. Тем не менее, у многих пациентов наблюдались значительные улучшения качества жизни, физического состояния и других результатов, сообщаемых пациентами; для того, чтобы провести более всестороннюю оценку терапевтических эффектов трансплантации легких, необходимо уделять больше внимания результатам, сообщаемым этими пациентами. Важной неудовлетворенной клинической потребностью является рассмотрение смерти реципиента от фатальных осложнений отсроченной недостаточности трансплантата или длительной иммуносупрессии. Реципиентам трансплантата легких следует оказывать активную долгосрочную помощь, которая требует командной работы для защиты общего здоровья реципиента путем мониторинга и поддержания функции трансплантата, с одной стороны, минимизации неблагоприятных последствий иммуносупрессии и поддержки физического и психического здоровья реципиента, с другой стороны (рисунок 1).

Будущее направление

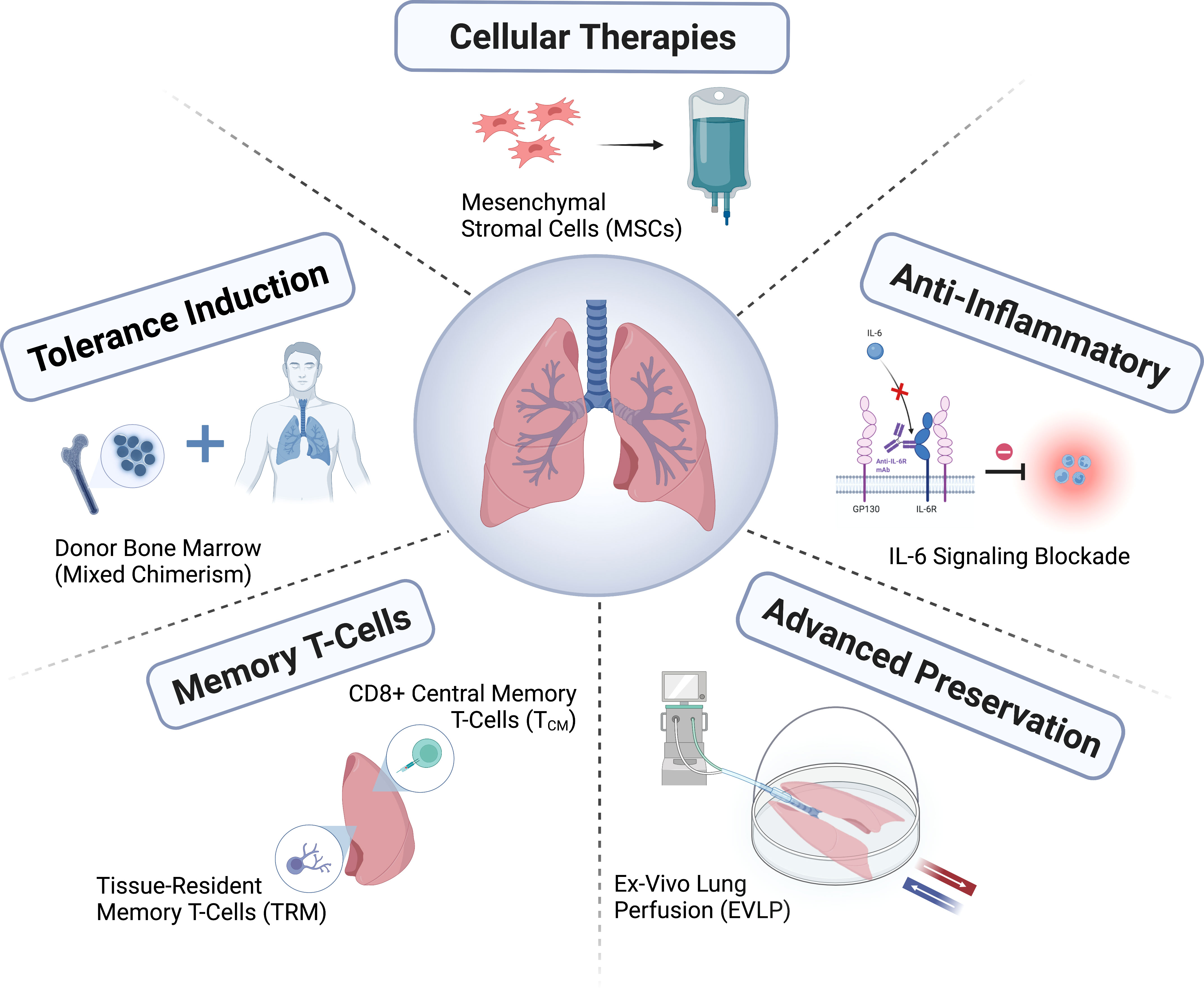

Трансплантация лёгких – это метод лечения, который прошёл долгий путь за короткое время, но ещё не раскрыл весь свой потенциал. Дефицит подходящих донорских лёгких остаётся серьёзной проблемой, и новые методы оценки и ухода за донорами, лечения и восстановления донорских лёгких, а также улучшения сохранности донорских органов всё ещё разрабатываются. Необходимо совершенствовать политику распределения органов, повышая совместимость доноров и реципиентов для дальнейшего увеличения чистой выгоды. Растёт интерес к диагностике отторжения или инфекции с помощью молекулярной диагностики, особенно с использованием свободной ДНК, полученной от донора, или к минимизации иммуносупрессии. Однако, полезность этих методов диагностики в качестве дополнения к современным методам клинического мониторинга трансплантата ещё предстоит определить.

Сфера трансплантации легких развивалась благодаря формированию консорциумов (например, регистрационный номер ClinicalTrials.gov NCT04787822; https://lungtransplantconsortium.org), которые совместно работают над профилактикой и лечением первичной дисфункции трансплантата, прогнозированием CLAD, ранней диагностикой и выявлением внутренних факторов (эндотипированием), уточнением синдрома. Более быстрый прогресс был достигнут в изучении первичной дисфункции трансплантата, антитело-опосредованного отторжения, механизмов ALAD и CLAD. Минимизация побочных эффектов и снижение риска ALAD и CLAD посредством персонализированной иммуносупрессивной терапии, а также определение результатов, ориентированных на пациента, и их включение в показатели эффективности, будут иметь ключевое значение для улучшения долгосрочного успеха трансплантации легких.

Время публикации: 23 ноября 2024 г.