Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенное заболевание среди пожилых людей, поразила большинство людей.

Одной из проблем лечения болезни Альцгеймера является то, что доставка лекарственных препаратов в мозговую ткань ограничена гематоэнцефалическим барьером. Исследование показало, что низкоинтенсивный фокусированный ультразвук под контролем МРТ может обратимо открыть гематоэнцефалический барьер у пациентов с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими заболеваниями, включая болезнь Паркинсона, опухоли головного мозга и боковой амиотрофический склероз.

Недавнее небольшое экспериментальное исследование в Институте неврологии Рокфеллера при Университете Западной Вирджинии показало, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, которым вводили адуканумаб в сочетании с фокусированным ультразвуком, временно открывался гематоэнцефалический барьер, что значительно снижало содержание бета-амилоида (Aβ) в мозге в исследуемой группе. Это исследование может открыть новые возможности в лечении заболеваний головного мозга.

Гематоэнцефалический барьер защищает мозг от вредных веществ, пропуская необходимые питательные вещества. Однако гематоэнцефалический барьер также препятствует доставке терапевтических препаратов в мозг, что особенно актуально при лечении болезни Альцгеймера. С возрастом число людей с болезнью Альцгеймера увеличивается с каждым годом, а возможности её лечения ограничены, что создаёт тяжёлую нагрузку на систему здравоохранения. Адуканумаб — это моноклональное антитело, связывающее бета-амилоид (Aβ), одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения болезни Альцгеймера, но его проникновение через гематоэнцефалический барьер ограничено.

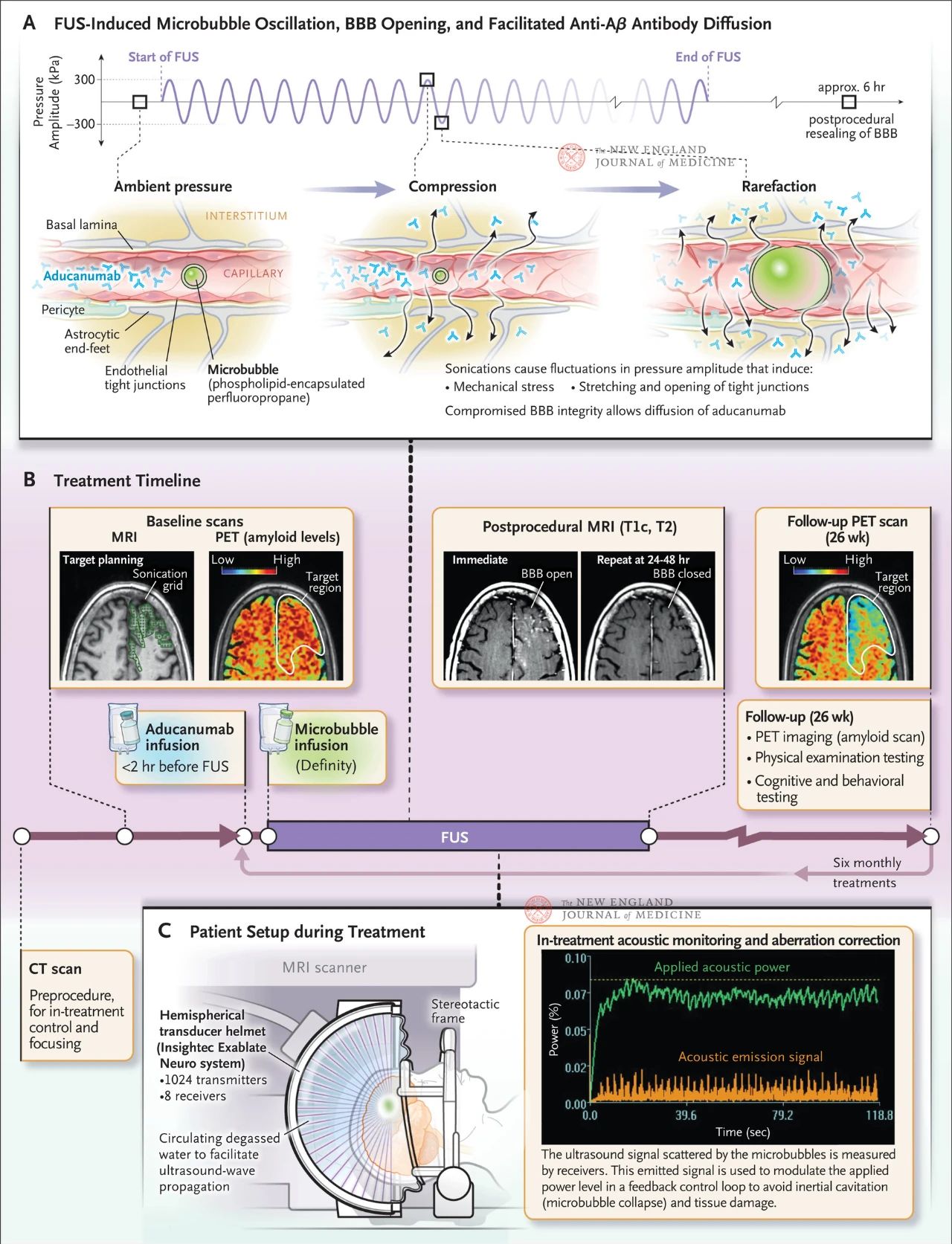

Фокусированный ультразвук генерирует механические волны, которые вызывают колебания между сжатием и разжижением. При попадании в кровь и воздействии ультразвукового поля пузырьки сжимаются и расширяются сильнее, чем окружающие ткани и кровь. Эти колебания создают механическое напряжение в стенке кровеносного сосуда, вызывая растяжение и раскрытие плотных соединений между эндотелиальными клетками (рисунок ниже). В результате нарушается целостность гематоэнцефалического барьера, что позволяет молекулам проникать в мозг. Гематоэнцефалический барьер восстанавливается самостоятельно примерно за шесть часов.

На рисунке показано воздействие направленного ультразвука на стенки капилляров при наличии в кровеносных сосудах пузырьков микрометрового размера. Вследствие высокой сжимаемости газа пузырьки сжимаются и расширяются сильнее, чем окружающая ткань, вызывая механическое напряжение в эндотелиальных клетках. Этот процесс приводит к разрыву плотных связей и может также приводить к отслоению окончаний астроцитов от стенки кровеносного сосуда, нарушая целостность гематоэнцефалического барьера и способствуя диффузии антител. Кроме того, эндотелиальные клетки, подвергшиеся воздействию фокусированного ультразвука, усиливали свою активную вакуолярную транспортную активность и подавляли функцию эффлюксного насоса, тем самым снижая клиренс антител из мозга. На рисунке B показана схема лечения, которая включает компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) для разработки плана ультразвукового лечения, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) с 18F-флубитабаном на исходном уровне, инфузию антител перед лечением фокусированным ультразвуком и микровезикулярную инфузию во время лечения, а также акустический мониторинг сигналов микровезикулярного рассеяния ультразвука, используемый для контроля лечения. Изображения, полученные после фокусированного ультразвука, включали Т1-взвешенную МРТ с контрастным усилением, которая показала, что гематоэнцефалический барьер в области, обработанной ультразвуком, был пройден. Изображения той же области через 24–48 часов после фокусированного ультразвука продемонстрировали полное восстановление гематоэнцефалического барьера. ПЭТ-сканирование с 18F-флубитабаном во время последующего наблюдения у одного из пациентов через 26 недель показало снижение уровня бета-амилоида в головном мозге после лечения. На рисунке C показана установка фокусированного ультразвука под контролем МРТ во время лечения. Полусферический шлем преобразователя содержит более 1000 ультразвуковых источников, которые сходятся в одной точке фокусировки в головном мозге с помощью МРТ-контроля в режиме реального времени.

В 2001 году в исследованиях на животных впервые было показано, что фокусированный ультразвук вызывает открытие гематоэнцефалического барьера, а последующие доклинические исследования показали, что фокусированный ультразвук может улучшить доставку и эффективность лекарств. С тех пор было обнаружено, что фокусированный ультразвук может безопасно открывать гематоэнцефалический барьер у пациентов с болезнью Альцгеймера, не получающих лекарства, а также может доставлять антитела к метастазам рака молочной железы в головной мозг.

Процесс доставки микропузырьков

Микропузырьки – это контрастное вещество для ультразвуковой диагностики, которое обычно используется для исследования кровотока и кровеносных сосудов в ультразвуковой диагностике. Во время ультразвуковой терапии внутривенно вводилась апирогенная суспензия октафторпропана, покрытая фосфолипидами (рис. 1B). Микропузырьки обладают высокой полидисперсностью, их диаметр варьируется от менее 1 мкм до более 10 мкм. Октафторпропан – стабильный газ, который не метаболизируется и может выводиться через лёгкие. Липидная оболочка, покрывающая и стабилизирующая пузырьки, состоит из трёх природных липидов человека, которые метаболизируются аналогично эндогенным фосфолипидам.

Генерация фокусированного ультразвука

Фокусированный ультразвук генерируется полусферическим шлемом-преобразователем, охватывающим голову пациента (рис. 1C). Шлем оснащён 1024 независимо управляемыми источниками ультразвука, которые естественным образом фокусируются в центре полусферы. Эти источники ультразвука управляются синусоидальным радиочастотным напряжением и излучают ультразвуковые волны, управляемые магнитно-резонансной томографией. Пациент надевает шлем, а вокруг головы циркулирует дегазированная вода для облегчения передачи ультразвука. Ультразвук проходит через кожу и череп к целевому участку мозга.

Изменения толщины и плотности черепа влияют на распространение ультразвука, что приводит к небольшому изменению времени достижения ультразвуком очага поражения. Это искажение можно скорректировать, получив данные компьютерной томографии высокого разрешения для получения информации о форме, толщине и плотности черепа. Компьютерная имитационная модель позволяет рассчитать компенсированный фазовый сдвиг каждого управляющего сигнала для восстановления четкой фокусировки. Управляя фазой радиочастотного сигнала, ультразвук можно сфокусировать и позиционировать с помощью электроники для охвата больших объемов ткани без перемещения массива источников ультразвука. Местоположение целевой ткани определяется с помощью магнитно-резонансной томографии головы с надетым шлемом. Целевой объем заполнен трехмерной сеткой ультразвуковых опорных точек, которые излучают ультразвуковые волны в каждой опорной точке в течение 5–10 мс, повторяясь каждые 3 секунды. Мощность ультразвука постепенно увеличивается до тех пор, пока не будет обнаружен желаемый сигнал рассеяния пузырьков, а затем удерживается в течение 120 секунд. Этот процесс повторяется на других сетках до полного покрытия целевого объема.

Для пробития гематоэнцефалического барьера необходимо, чтобы амплитуда звуковых волн превысила определённый порог. За этим порогом проницаемость барьера увеличивается с ростом амплитуды давления, вплоть до повреждения тканей, проявляющегося экзосмосом эритроцитов, кровотечением, апоптозом и некрозом. Все эти явления часто связаны с коллапсом пузырьков (инерционной кавитацией). Порог зависит от размера микропузырьков и материала их оболочки. Обнаружение и интерпретация ультразвуковых сигналов, рассеянных микропузырьками, позволяет поддерживать воздействие в безопасном диапазоне.

После ультразвукового исследования использовалась Т1-взвешенная МРТ с контрастным веществом для определения проницаемости гематоэнцефалического барьера в целевой области, а Т2-взвешенные изображения – для подтверждения наличия экстравазации или кровотечения. Эти наблюдения служат руководством для корректировки других методов лечения при необходимости.

Оценка и перспективы терапевтического эффекта

Исследователи количественно оценили влияние лечения на концентрацию Aβ в мозге, сравнив результаты позитронно-эмиссионной томографии с 18F-флубитабаном до и после лечения, чтобы оценить разницу в объёме Aβ между обработанной областью и аналогичной областью на противоположной стороне. Предыдущие исследования той же группы показали, что простое фокусирование ультразвука может немного снизить уровень Aβ. Снижение, наблюдаемое в этом исследовании, было даже более выраженным, чем в предыдущих.

В будущем расширение лечения на оба полушария мозга будет иметь решающее значение для оценки его эффективности в замедлении прогрессирования заболевания. Кроме того, необходимы дополнительные исследования для определения долгосрочной безопасности и эффективности, а также разработка экономически эффективных терапевтических устройств, не требующих онлайн-контроля с помощью МРТ, для более широкой доступности. Тем не менее, полученные результаты вселяют оптимизм в отношении того, что лечение и препараты, нейтрализующие Aβ, в конечном итоге смогут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Время публикации: 06 января 2024 г.